ぼくたちは日常生活の中で、世界をすでに解明しつくされたものとして生きている。また実際のところ、そうでなければ一時も安定した、持続的な生活を送ることはできないだろう。しかし本当のところぼくたちは世界について一体何を知っているというのだろうか。それはただ知っていると信じ込んでいるだけなのかもしれない。だとすれば無知の中に自由はない。ひとたびそのことに気づいた時、ぼくたちはとてつもない不安にさらされることになる。だがこうなった以上ぼくたちのできること、やるべきことは、クラインとともにこの茫漠とした無限の世界へ向って冷ややかな視線を投げ与えること、そして眼にみえるもの、形あるものだけを忍耐づよく記録し続けてゆき、一度瓦解してしまった世界を再び統一しなおすことであるに違いない。またカメラはうれしいとか、悲しいとか、惨めだとかいった個人的な感懐をただめんめんと自白し続けることよりも、それにははるかに適した武器なのだ。

写真は<表現>に執着し、それを洗練すればするほど、特に日本においては、抒情に裏うちされた、自閉的世界へ完結し、そこへのめり込んでいった。

-政治と芸術の間隙を、どう埋めるか、むろんこれは今でもアクチュアリティをもつ、古くて新しい問題です。しかしそれを原理的に解決することにはあまり関心をもちません。なぜなら言葉による性急な解決には必ず嘘がまじるはずですから。なによりもそれは歴史を生きることによってしか導き出されないはずですから。

-さしあたっては、政治と何かを創り出す行為との矛盾をそのままわが身にひきうけること。その緊張の中でまず生きること。これしかないと信じます。これはぼくだけの個人的な立場ですが、積極的に政治的行為に参加することと、写真をとることとをはっきり二元的に考えて、行動してゆきたいのです。

こうした実に錯綜した時代の様相の中でぼくたちは一体何から手をつけはじめねばならないのか?いやそんな普遍的な哲学的位相の問題ではなく、あるいはすでに形骸となった政治的、社会的、芸術的価値、またそれを展開する概念を疑うことなく、イメージだの個性だのと芸術行為に耽り、あるいは写真を撮り続けることはすでに不可能であるとぼくは考える。必然的に状況はペシミズムのかげを色濃くまとう。だがそれもしかたがないではないか。むしろそのペシミズムをわが身にひきつけること、悲しみを背負ってから出発すること。これしかない。

そうした<意味>の図解を写真から排斥すること。また逆にあらゆる写真の裏には<意味>がなければならないという信仰を徹底的に捨てさること。<意味>の表れである<表現>を否定し、<芸術>を廃棄すること。またみずからが生きるという至上の行為の中で、他のだれでもないみずからにとっての火急なる現実を直視してゆくこと。ぼくのドキュメンタリーはここからはじまる。いやぼくに限らず幾人かのぼくの尊敬する写真家たちはすでにこの方向に向かって仕事を続けている。

ぼくの想像する真に、“同時代的である”写真とはおそらく次のようなものであるだろう。それは何よりも薄められた<意味>を捨て去っていなければならない。それは世界が~であるとか、現代は~であるとか、あるいは人間は~であるとかいったいすべての断言、あるいはそういった断言に基づいた観念、知識、価値観の比喩的、象徴的、寓意的展示、展開であってはならないということである。またそれはおそらくすべての形容詞、例えば「悲しい」とか「不幸」とか「すこやかな」とかのすべての形容詞をはねのけ、その上に赤裸な現実の断片を指示する事物の映像でなければならないだろう。

最近ある新聞に写真批評家の重森弘淹氏がアンディ・ワーホールや、ナイマンの作品を例にとって、写真家は新しい表現の方法を美術家に侵蝕されていると指摘し、写真家はもっと冒険的であれという主旨のことを書いていたと記憶するが、この考えもいわゆる表現の問題としてだけそれが提出されたものだとするならば、むしろ逆方向に向う、つまり、依然として表現としての美術に憧れるという反動的なことになりかねないだろう。実のところ写真は<表現>ではない、<表現>であってはならないなどというぼくの伝言は、表現こそ写真の生命と考える人たちにとって相当耳にさわるらしい。しかしこのような発言は、写真は<表現>ではない、だから写真はつまらないものだと言っているのではないことだけははっきりしておきたい。ぼくは人一倍写真が好きだ、本当のところ好きで好きでしようがない。だがそれは写真が時にもつ断片的であるがそれ故に強烈なリアリティの故に好きなのだ。

『プロヴォーグ』は恐らく一つの役目を終わったのだろう。それは木が木であるという自明であるが不毛の理を証明するものとしての映像を逆転させ、反対にそれらしくある意味に疑義をさしはさむ映像を、遅ればせながらも、提出した。しかしそれもいまではいささか小さなファッションになり下がってしまった。ここでファッションというのは単に風俗をさすのではなく、それに安心する他ならぬぼくら一人一人の肉体と思考をさす。荒れに荒れた映像、あるいはことさらにピントをぼかした写真。それらはすでにデコレイションとなってしまったのだ。

今、ぼくらは再び出発点にもどらなければならない。それがはたしてどのような形になるか、明確にしゃべることはできない。だがそれは恐らく木が木であることを明らかにした上で、ここに、今、他ならぬ私が立ちあうことによってもたらされる木という言葉の振幅を広げるものでなければならないだろう。

だがそれがどこまでできるかはまたしても試される番だ。

たしかにイメージとはこの全く個人的な意識、肉体の外皮によって封じ込められ、ついに世界とおのれのなしくずしの溶解を不可能にしてしまう肉体の単一性によって確然と仕切られたものの内部にありそのアイデンティティの自己運動を次から次への投企によってつかさどるものである。それぬきにいかなる肉体も意識もありえない。しかし、同時に、それに安住するかぎり個は個であることからけっして脱け出すこともできないのだ。出口なし、その通りだ。だが出口がない故に人は出口を探し求める。個体からぬけだして世界そのものとの合一を求める。個から全体へ。個から普遍へ。逆に全体から個へ、普遍から個へ。その相互交換性。達成すべきはそれなのだ。

この一年程ぼくは本誌映像欄などを通じて実にしばしば映像を<表現>、作品とする考え方に反対してきた。それは例えば<表現>という言葉のもつある種の保守性、すでに捕獲された思想なり観念なりをいかにしてうまく外に出すかという技術論的な表現論に対する批判であったと思う。だが、それは<表現>という言葉をあまりに狭い意味に限定した言い方であったことを、今ぼくは、多少の反省をこめて認めなければならない。それはまずぼくにとってはファインダーの向こう側とこちら側の問題であった。ぼくはファインダーを通して向こう側の世界へ絶えず乗り超えてゆく自分を視ていたにすぎないのだ。その乗り超えこそぼくがカメラマンであるというたった一つの理由であった。だからぼくにとってはある価値を表現するとか、いわんや作品として外化するというようなことは、例えそれがただの言葉であったとしてももうとうてい耐えられるものではなかった。幸か不幸かカメラは向う側しか写さない。だからぼくにとってはそれはつねに半端者であった。なぜなら大切なのはこちら側からあちら側へ向かうそのプロセスだけなのであり、残された写真の山などはしょせん残り火の熱さ位しかたたえてはいないのだから。

だが真の表現とはまさしくこのプロセス、こちらからあちら側へ向かう絶えざる自己超出の永久運動といことなのだ。それならばそれはほとんど生きることと同義であり、たしかに生きることを表現するということをぬきに考えることはできないに違いない。そしてそれには必ず<日付>と<場所>がつきまとう。

ぼくは、写真はつねにそれ自体虚構であるということ、それを前提にして出発しなきゃならないと思う。つまり「全体」があるわけでしょう。その全体から一部を盗み出し、それをきわだたせるということ、それ自体「全体」に対して虚構になるということだし、と同時に、その照り返しとして、もしその特殊に切りとられて提示されたものが現実であるとすれば、むろん錯覚ではあるにしても、相対的にこんどは全体の方が虚構に転ずる。そういった相互性があると思うんだ。多木浩二の言葉をかりればそれを異化と言ってもいいと思う。全体をカメラで捉えることなんかできるわけはないんであってね、在るものすべてを捉えるなんてことは望むべくもないことだ。全体というのは一つの理念なんだから。

とりあえず写真に限定して考えた場合カメラによって現実の部分を引用して再び現実に投げ返すことによってもとの現実に対して疑問符をなげかけることができるんではないかと・・・・。それをぼくはカメラによる虚構化を逆手にとった方法だと言ったわけだけど。

すでに二年近くなる。私は以前のように夢中になって写真をとらなくなってしまった。むろん写真を見ること、日常的に写真を見、その一枚の写真によって喚起されるまったく個人的なイメージを大切な、貴重なものだとは思っている。だがいつのころからか自分が写真を撮ることに、あえて大仰な言葉を使えば、私は疲れてしまったのかもしれない。

たしかに写真を撮る行為が私を興奮させる一時期があった。そしてそのことはけっして無駄ではなかったと確信している。私の中でそれは否定しようもない事実である。いくつかの理由は考えられよう。しかしそれを語ることは畢竟自己弁護にしかなりはしない。ただひとつだけ言えること、それは私が世界を捉えよう、世界を自分の眼によって捕捉しようと試みれば試みるほど、世界はその向こう側へするりと抜けおちてゆく、その世界による私への裏切りに私自身が耐えられなくなってきた、このこらえ性のなさにその原因の一端はあると思える。

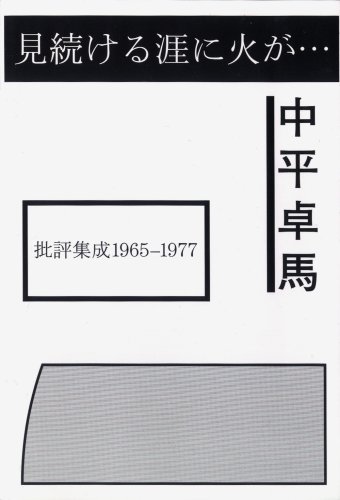

以上の引用は「見続ける涯に火が・・・ 批評集成1965-1977」から。